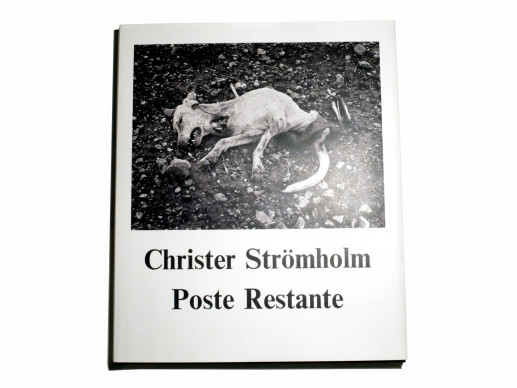

POSTE RESTANTE

CHRISTER STRÖMHOLM

The Eyes Publishing, Paris, 2016

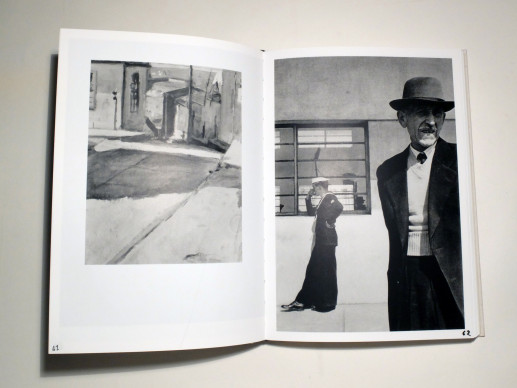

Publié en 1967, Poste restante, par sa conception et sa construction, préfigure de nombreuses publications photographiques contemporaines. Cet ouvrage autobiographique, construit comme un agenda existentialiste, donne des fragments des grands voyages de Christer Strömholm à travers le monde. Juxtaposant sur un mode pervers l’aimable et le macabre, combinant portraits et scènes de la rue avec des fragments photographiques abstraits, le livre recourt aux métaphores et aux jeux de mots visuels. Si Strömholm fouille le côté obscur des lieux et des gens, il prend position en faveur de la marginalité et de la solitude et propose une vision profondément tolérante de l’humanité.

Le livre s’ouvre sur un texte de Tor-Ivan Odulf restituant cinq jours d’entretiens avec Strömholm, en janvier 1967 à Paris. Ce récit autobiographique, intitulé Avant la photographie, est organisé en fragments et prend des libertés avec la chronologie. Strömholm y décrit son enfance dans un milieu réactionnaire et militariste et, sur un mode froid et distant, le suicide de son père. Adolescent, il rencontre le peintre Dick Beer dont il dresse un portrait chaleureux. En 1936, il a 18 ans, et séjourne à Berlin, où, dans une Allemagne qu’il qualifie de nazie à 99 %, il fréquente le petit milieu des opposants et prend conscience de l’importance de la liberté des individus. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, il s’engage, comme volontaire dans la guerre d’Hiver en Finlande puis participe au mouvement de résistance norvégien. Il décrit, sur un ton très neutre, des actions homicides auxquelles il a participé. Après la guerre, Strömholm, parti pour Paris, décrit sa vie aventureuse et marginale, ses rapports chaleureux avec des prostituées auxquelles il enseigne les quelques mots d’anglais nécessaires à l’exercice de leur profession. Il ne dit rien de ses études d’artistes, mais parle de sa vie aventureuse et des activités, aux marges de la légalité, qui lui ont permis de survivre. Dans son récit, seule l’importance qu’il attribue à l’échange des regards permet un lien avec la photographie qui sera son mode d’expression. Même si quelques portraits figurent à la fin du livre, il ne parle pas non plus du travail qu’il mène alors avec les transsexuelles de la Place Blanche, sujets de son travail le plus connu, publié en 1983.

Aucune légende, aucun élément du récit qui date, comme l’indique le titre, d’avant la photographie ne permet de situer géographiquement les images. On peut conjecturer qu’il s’agit de Paris, Calcutta et Tokyo et on peut supposer un ordre relativement chronologique, mais Strömholm ne livre aucun indice. Il ne reste au lecteur qu’à se laisser embarquer dans une dérive poétique en regardant les images en noir et blanc autour de thèmes constamment présents dans l’œuvre de l’auteur comme la mort, la vie, la sphère privée et l’amitié. La première image du livre, la main presque humaine d’un gorille, simple silhouette derrière les barreaux très nets de la cage qui l’enferme, interpelle directement le lecteur et le jette dans le récit qui suivra.

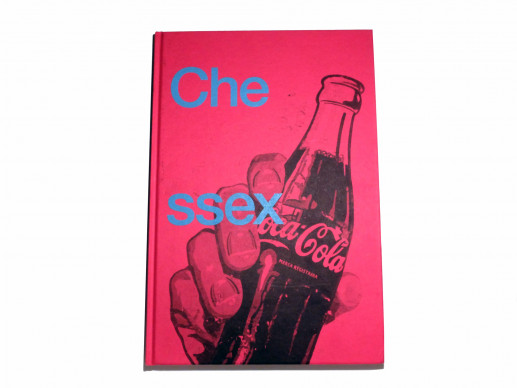

Coca Che

Luc Chessex

Editorial RM, Mexico, Barcelone, 2016.

Le photographe suisse, Luc Chessex, vit à Cuba depuis 1961, il y restera jusqu’en 1975. Il travaille alors au magazine Cuba Internacional. L’agence de presse cubaine Prensa Latina le nomme correspondant pour l’Amérique latine et l’envoie en mission avec son rédacteur en chef. Après un bref séjour au Chili, où Salvador Allende vient d’être élu président, il se rendent en Bolivie où le gouvernement vient juste de lever l’interdiction de voyage dans la zone où le petit groupe de Che Guevara est tombé dans une embuscade. Le Che fut blessé dans l’affrontement et assassiné le jour suivant. La photo de son cadavre, exposé pendant vingt-quatre heures dans la buanderie de l’hôpital Vallegrande, a été diffusée dans le monde entier. Le gouvernement cubain désire trouver les restes du Che et lui donner un enterrement digne du rôle qu’il a joué à Cuba. Après trois mois consacrés à suivre son itinéraire bolivien, dans une ambiance hostile, tous les efforts n’aboutissent qu’à la découverte d’une montre-bracelet et d’une pipe ayant appartenu au Che. Son corps n’a finalement été retrouvé qu’en 1997, dans un charnier près de l’aéroport Vallegrande.

En plus de ces objets dérisoires, Luc Chessex revient à Cuba avec une interrogation : comment le Che, considéré comme le plus grand stratège de la guérilla, a pu commettre l’erreur fatale de tenter d’implanter la lutte armée sur un territoire où elle n’avait aucune chance de prendre racine ? Les seules relations des guérilleros avec les paysans se limitaient à la nourriture que ces derniers leur fournissaient avant d’informer l’armée dès qu’ils avaient tourné le dos. Comment le Che a pu se tromper à ce point ?

Sur le chemin du retour à la Havane, il trouve l’image omniprésente du Che, flottant sur les champs et les rues des villes et villages latino-américains.

« Deux icônes se disputaient ainsi la possession du paysage latino-américain : l’élixir inventé à Atlanta en 1886 par le pharmacien John Pemberton et l’image du révolutionnaire Che Guevara. D’un côté, “un signe de bon goût” et de l’autre, “Hasta la victoria siempre” “Créez deux, trois, beaucoup de Vietnam” comme une réponse à “les choses vont mieux avec le coca.” La lutte était féroce et sans quartier. L’homme qui, dans un suicide irrationnel / un sacrifice de soi, n’avait réussi qu’à provoquer la méfiance des campesinos boliviens était soudainement devenu le porte-étendard d’une jeunesse bien décidée à rompre avec l’ordre établi. Selon Régis Debray, “un malentendu fertile” : “la révolte anti-autoritaire de 1968 a pris, de Paris à Berkeley, comme bannière ce partisan de l’autoritarisme à outrance. Une vague de sensibilité permissive et naturiste, a élevé au firmament un puritain dogmatique.” » [Luc Chessex]

Quarante-cinq ans après les événements, RM publie ce travail dans l’espace culturel hispanophone, en particulier en Amérique du Sud.

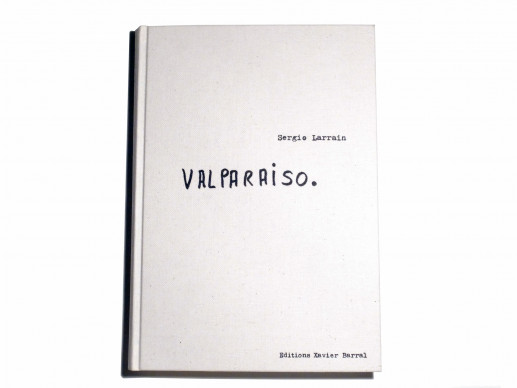

VALPARAISO

SERGIO LARRAIN

Xavier Barral, Paris, 2016.

Sergio Larrain n’a pas vingt ans lorsque, pour s’éloigner du milieu de sa famille de notables, il quitte le Chili et part, en 1949, en Californie, à Berkeley, pour y faire des études d’ingénieur forestier. Il va vite s’orienter vers la photographie et commence à photographier librement au fil des rues à Santiago ou Valparaiso. Il devient photographe professionnel, free-lance d’abord puis comme collaborateur du magazine brésilien O Cruzeiro. Il s’installe à Paris, en 1959, où Henri Cartier-Bresson le fait entrer à Magnum, agence pour laquelle il réalise pendant deux ans des reportages, notamment sur la guerre d’Algérie, la Mafia en Italie. Ce travail lui pèse, il considère qu’il y perd son âme.

En 1961, de retour au Chili, en collaboration avec Pablo Neruda, il mène un travail devenu mythique sur Valparaiso, travail qui sera publié par le magazine Du Atlantis (1966). En 1968, il commence à se retirer du monde pour se consacrer à la méditation transcendantale, au yoga, au dessin. Sans renier son travail de photographe, il demande, à la fin des années septante, que l’on arrête d’exploiter son œuvre car cela le détourne de la méditation à laquelle il veut se consacrer entièrement. Il décide de vivre retiré dans les montagnes chiliennes. Il photographie très peu et exclusivement des instants de vie, écrit des haïkus et des pamphlets écologistes.

Au début des années 1990, Sergio Larrain se laisse convaincre de publier son livre le plus marquant Valparaiso (Hazan, 1991 avec une maquette due à Xavier Barral). Une exposition est organisée à Arles et à Valence, mais la vanité du succès l’accable.

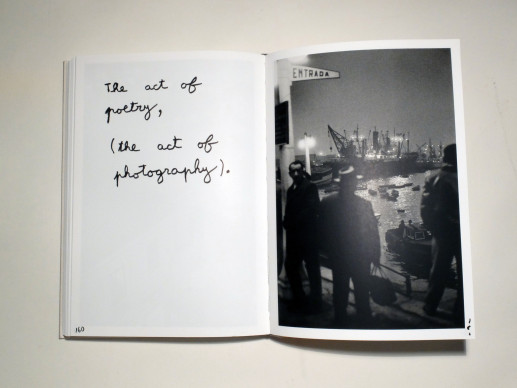

En réponse à ce livre, Sergio Larrain élabore une maquette reprenant les séries prises entre 1952 et 1963, ainsi qu’entre 1978 et 1980, auxquelles il ajoute de nouvelles images prises en 1991 et 1992. Dans cet ouvrage intimiste, les notes manuscrites ou dactylographiées, correspondances et dessins nous font partager sa vision singulière du monde. Mais il demande que plus rien ne soit publié de son vivant.

Cet ouvrage fidèle à la maquette de Sergio Larrain est édité par Xavier Barral et Agnès Sire, directrice de la Fondation Cartier-Bresson. Il reprend les images de Larrain, déposées chez Magnum ainsi que la nouvelle de Pablo Neruda. Le texte d’Agnès Sire décrit la genèse de l’ouvrage et aide le lecteur à cerner mieux la personnalité de l’auteur.

ODASAKU

DAIDO MORIYAMA

bookshop M, Tokyo, 2016.

bookshop M est organisé par Match and Company qui s’organise, depuis 2005, sous trois labels M, M/Light et MXM. Ce dernier label publie chaque année un ouvrage, fruit de la collaboration entre Satoshi Machiguchi et Daido Moriyama.

Pour Odasaku, Satoshi Machiguchi a souhaité confronter une nouvelle noire de Oda Sakunosuke, At the Horse Races (1946) avec la vision qu’a Moriyama de la ville d’Osaka.

« La boussole de mon coeur a tourné à nouveau et j’ai très envie de revenir aux rues d’Osaka. Étant né là il y a longtemps, je pense que c’est de la nostalgie. Je veux les rues d’Osaka de l’autre côté de mon objectif pour m’en libérer. » [Daido Moriyama]

Sakunosuke (1913 – 1947) est l’écrivain emblématique d’Osaka. Les critiques conservateurs lui avaient attribué ainsi qu’à quelques auteurs japonais contemporains l’étiquette de Buraiha, littéralement la brute. Sakunosuke ne s’est jamais vraiment remis du décès de sa femme Kasue, en 1944, morte d’un cancer. Terada, le personnage de la nouvelle, c’est lui. Kazuyo, l’épouse du héros, est comme sa femme issue d’un milieu modeste et souffre d’un cancer. La nouvelle est le récit de la déchéance du lettré Terada, marié à une barmaid très jolie que sa famille et son milieu rejettent. Alors que sa femme est hospitalisée, il reçoit une carte postale, destinée à celle-ci, lui donnant rendez-vous, sur un champ de course, au même endroit que l’année précédente. Dans un mélange de compassion et de jalousie, il met fin aux souffrances de sa femme. Commence alors une quête désespérée et dérisoire à la recherche de l’amant. Il commence à fréquenter les champs de course et il joue systématiquement le 1 qui correspond au caractère japonais représentant le Ka de Kazuyo. Il devient possédé par les courses et sombre dans la drogue.

Les images d’Osaka de Moriyama, dépourvues de toute légende, alternent avec le texte et entrent en résonance avec lui. Les photographies, pleine page et le plus souvent très sombres, décrivent, dans le style propre à Moriyama, une ville morose. Il est bien sur le chemin de se défaire de la nostalgie.

L’ouvrage se conclut par un texte explicatif de Satoshi Machiguchi et deux brèves biographies de Oda Sakunosuke, respectivement Daido Moriyama.

FRENCH ARCHIVES, AIX-EN-PROVENCE, 1957-1958

HARRY CALLAHAN

Actes Sud, Arles, 2016.

En 1956, Harry Callahan (1912-1999) dirige le département de photographie de l’Institute of Design de Chicago. Une bourse de la Fondation Graham pour réaliser le projet de son choix lui permet de prendre une année sabbatique. Il part en Europe avec sa femme Eleanor et sa fille Barbara. Après deux mois en Allemagne, il séjourne à Aix-en-Provence de septembre 1957 à juillet 1958.

Le “pittoresque” d’Aix-en-Provence est un total dépaysement pour Harry Callahan qui n’a jamais quitté le nord des États-Unis. Il y travaille avec la même rigueur et les mêmes préoccupations esthétiques que précédemment à Chicago et dans le Middle West. Comme il l’a toujours fait, il photographie le matin et consacre ses après-midis aux travaux de laboratoire. Il ne cesse de revisiter son travail et de perfectionner ses obsessions graphiques.

Callahan ne s’intéresse pas au patrimoine historique d’Aix-en-Provence. La lumière provençale est idéale pour ses recherches sur l’ombre et la lumière et le graphisme des façades ordinaires. Ici, comme dans ses images américaines, la présence humaine est furtive. Il met en œuvre son approche minimaliste de la nature, dans des photographies parfois prises dans le jardin de la maison qu’il occupe sur la route de la montagne Sainte-Victoire. Bien sûr, Eleanor, son épouse, est présente. Des surimpressions soulignent la symbiose qui se fait dans son esprit entre les paysages de Provence et le corps d’Eleanor. Interrogé sur ces images, il a répondu que chaque fois qu’il regardait le paysage, il pensait à Eleanor. Il a confié plus tard, combien son séjour à Aix-en-Provence avec sa femme et sa fille, fut un moment de plénitude et de plaisir absolu.

Séduit par le projet de la Maison Européenne de la Photographie, dont il découvre le chantier en 1994, il revisite ses archives en compagnie de son ami et galeriste Peter MacGill, et sélectionne 130 tirages originaux sous le nom de French Archives, pour offrir l’ensemble au musée. Ce premier geste de soutien et de confiance d’un grand photographe américain marqua incontestablement une étape importante dans la constitution de la collection de la MEP.

Le livre est publié, avec des textes de Laurie Hurwitz, Peter MacGill, Jean-Luc Monterosso et Pascal Hoël, à l’occasion de l’exposition de ce fonds, organisée du 9 septembre 2016 au 29 janvier 2017 à la Maison Européenne de la Photographie.