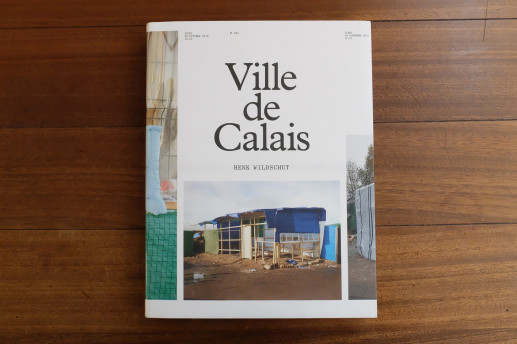

VILLE DE CALAIS

HENK WILDSCHUT

GwinZegal, Guingamp (F), 2017

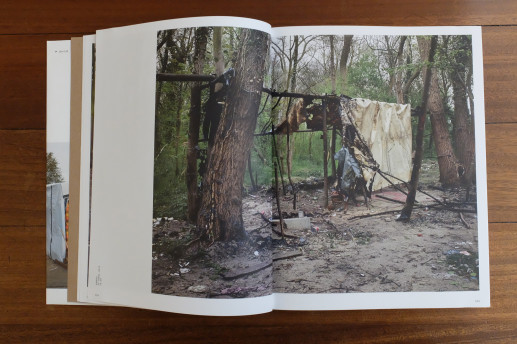

Le photographe néerlandais a entamé en 2005 un projet sur les émigrés illégaux de Calais. Un monde parallèle, également appelé la jungle, a existé pendant plus de dix ans dans les forêts, non loin de la petite ville portuaire française. Pour des milliers de réfugiés et de migrants venus d’Irak, d’Afghanistan, du Pakistan, de Somalie, du Soudan et du Nigeria, c’est le point de départ de la dernière étape pour atteindre la destination qu’ils recherchent : la Grande-Bretagne.

Les images de cabanes d’urgence faites de bric et de broc prennent une valeur universelle, renvoyant à toutes les formes de précarité dont l’auteur témoigne sans misérabilisme ni sensationnalisme.

« La façon dont les exigences primaires de la vie se manifestent dans de tels abris forme le leitmotiv de ce projet de photographie documentaire, pour lequel j’ai beaucoup voyagé à Calais, au sud de l’Espagne, à Dunkerque, à Malte, à Patras et à Rome. Pour moi, l’image de l’abri – où qu’il soit en Europe – est devenue le symbole de la misère de cette expérience de réfugiés. » Henk Wildschut

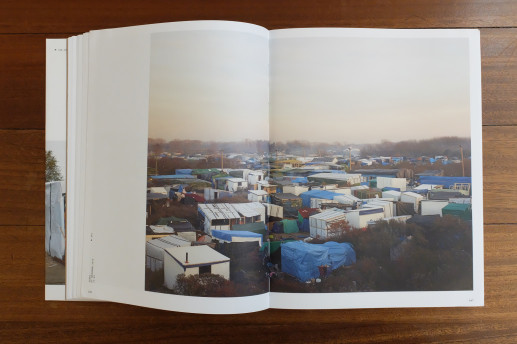

En 2009, la jungle dont la population était alors estimée à 1500 personnes a été évacuée par la police. Cela n’a pourtant pas empêché de nouveaux migrants de venir, même si leur nombre n’avait plus l’ampleur des années précédentes. À l’été 2014, la jungle de la rue des Garennes s’était complètement repeuplée. À partir de 2015, Henk Wildschut a été témoin de la transformation incroyablement rapide des petits camps en une ville avec des restaurants, des boulangeries, des mosquées, une église, des magasins et même des hammams. Elle a été démantelée fin octobre 2016.

En 2011, Henk Wildschut a publié Shelter, un livre accordant une place centrale aux abris provisoires construits par les réfugiés dans les forêts de Calais. Ces cabanes étaient le symbole de la force individuelle et de la ténacité. Dans le livre Ville de Calais, il montre que, groupés, il sont capables de bâtir une ville et que cette population ne doit pas être marginalisée.

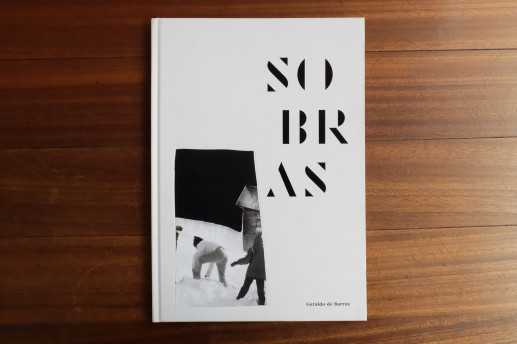

SOBRAS

Geraldo de Barros

Avec une nouvelle en français, anglais et portugais de Vanessa Barbara

Chose Commune, Paris, 2017

Geraldo de Barros (1923-1998) est reconnu aujourd’hui comme l’une des figures incontournables de la scène artistique brésilienne de la seconde moitié du XXe siècle. Artiste curieux et avide d’expérimentations, il a été à la fois peintre, photographe et designer. Il est aussi l’un des membres fondateurs de l’art concret à São Paulo.

À la suite de plusieurs attaques cérébrales, Geraldo de Barros revient à la photographie à la fin des années 1990. Il se plonge dans ses archives et, avec l’aide d’une assistante, réalise des découpages et collages à partir de photographies de famille. C’est ainsi que sa série « Sobras » (Restes), qui est à la fois la dernière et la plus personnelle, a vu le jour.

L’ouvrage Sobras, entre livre historique et livre d’artiste, est la première parution internationale consacrée à ce travail. La plume décalée de Vanessa Barbara, jeune écrivaine brésilienne, complète l’ouvrage avec une nouvelle inspirée de l’univers étonnant de l’artiste, où les noirs absolus contrastent avec la neige éclatante de ses souvenirs d’hiver.

« On est comme les chats, on ne retrouve pas toujours le chemin pour rentrer à la maison ». Vanessa Barbara

DIE WINTER

Stéphane WINTER

GwinZegal, Guingamp (F), 2017

Commencée il y a plus de vingt-cinq ans, la série « Die Winter » (l’hiver, en allemand) est liée à la propre histoire de Stéphane Winter. Abandonné à sa naissance en Corée du Sud en 1974 et recueilli par un orphelinat, il est adopté, à l’âge d’un an, par un couple suisse. Vers l’âge de quinze ans, il se met à photographier ses parents. Ses images sont un mélange de mise en scène et de moments pris sur le vif rassemblant avec humour et tendresse la vie quotidienne de ce trio. Ce travail mélange et documente un regard décalé mais positif sur sa propre adoption et l’intimité d’une famille suisse de classe moyenne à la fin du XXe siècle. Stéphane Winter nous amène à repenser notre vision de la famille traditionnelle et nous invite à nous défaire de nos idées reçues.

L’idée d’exposer ses photos lui est venue après la mort de son père, terrassé par une crise cardiaque en 2011. En rangeant les papiers du défunt, Stéphane est tombé sur une lettre de son médecin datée du 8 septembre 1969 – dont une reproduction, placée dans une enveloppe, est insérée dans le livre – lui annonçant qu’il était stérile. « Je l’ai trouvée terrible et drôle, se rappelle-t-il. J’avais l’impression de découvrir mon acte de naissance. » Parmi les milliers d’images de ses parents qu’il a prises enfant, adolescent puis adulte, il a sélectionné une trentaine de clichés, avec lesquels il parvient à raconter l’indicible, son parachutage dans cette famille suisse de la classe moyenne résidant à Écublens dans la banlieue de Lausanne. Son père Robert, un mécanicien de précision, se met en scène en bonnet de natation, debout dans sa baignoire. Sa mère Pierrette, qui s’occupe des tâches ménagères, accepte également des portraits dans lesquels elle se tourne elle-même en dérision. À travers ses images, Stéphane tresse un lien serré avec eux, se donne les preuves, cliché après cliché, que malgré sa différence physique et les blagues de ses copains sur ses traits asiatiques, tous les trois font bien partie de la même et indissociable famille.

Un petit cahier inséré dans le livre présente, dans un format carré qui évoque le Polaroid, des images humoristiques mises en scène, datées et légendées à la main. Des photos de l’auteur enfant – sur une voiture à pédales, à coté d’un bonhomme de neige, ou sur le balcon d’un chalet en montagne – de banals clichés en couleur, de type Kodachrome, œuvres de parents émerveillés par leur fils, répondent aux siens dans le corps du livre.

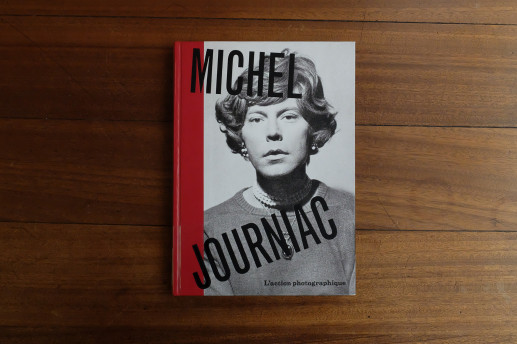

L’ACTION PHOTOGRAPHIQUE

MICHEL JOURNIAC

Xavier Barral / Maison Européenne de la Photographie, Paris, 2017

Préface de Jean-Luc Monterosso, essai de Françoise Docquiert, écrits de l’artiste

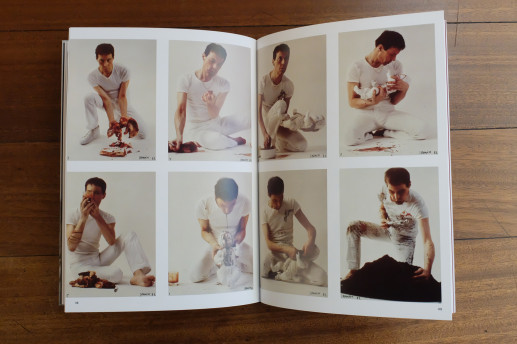

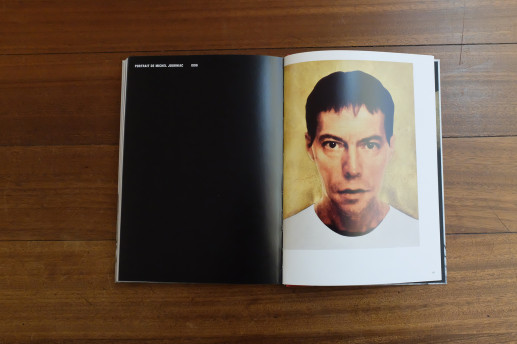

Disparu en 1995 à l’âge de soixante ans, Michel Journiac a développé une œuvre subversive, une réflexion critique sur la société des années 1970 et 1980. L’ouvrage présente l’ensemble du travail photographique d’un artiste et enseignant, personnage clé de la scène artistique. Pratiquant à la fois la poésie, l’installation, la performance et la sculpture, c’est par la photographie que Michel Journiac conserve en grande partie les traces de ses « actions », terme qu’il préférait à celui de « performance ». Il est l’initiateur, notamment avec Gina Pane et Vito Acconci, de l’art corporel en France. Plus que ces derniers, il a mis en avant la présence du corps dans sa matérialité la plus crue. Pour lui, l’art corporel est un moyen de produire du corps, c’est-à-dire une forme du lien social et humain entre artiste et public qui, par sa présence, fait que ce corps n’est plus celui de Journiac, mais un corps d’incarnation autre, une tentation d’être.

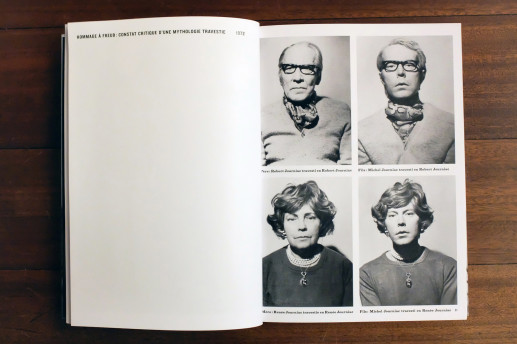

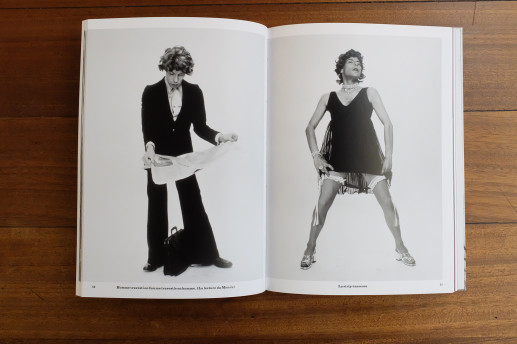

Entre 1968 et 1974, Journiac va enchaîner des actions qui sont des propositions autant politiques que plastiques et qui revisitent à chaque fois non seulement un état de corps mais un état de l’art ainsi que des relations humaines et sociales. En hommage à Freud, il confronte les portraits de ses père et mère à des autoportraits dans lesquels il les interprète. Dans la série « 24 heures dans la vie d’une femme ordinaire », que lui a inspiré un sondage publié par la presse féminine, il parodie des rituels sacrés ou sociaux comme la communion, le mariage ou les rituels domestiques les plus triviaux comme la lessive.

C’est par la photographie qu’il conserve en grande partie les traces de ces actions, sorte de parachèvement de la démarche laissée en suspens. Organisées en séries, ses actions se répartissent dans l’ouvrage sous trois ensembles : les Pièges et les séries où il apparaît en travesti ; les Rituels et les Contrats ; et, à partir de 1988, les Icônes du temps présent où le désir, la souffrance et la mort s’inscrivent en permanence dans ses images.

« Prendre les moyens même du réel, piéger le signifié en constat de signifiant, faire de l’objet, du donné sociologique et du corps. le langage de la création. Refuser la pratique des chiens de garde de la bourgeoisie et tenter de créer leur propre pratique signifiante, aborder le projet d’une nouvelle sémantique, au delà des codes imposés et des ratiocinations sur une toile usée jusqu’à la corde. »

Michel Journiac dans un article paru dans arTitudes en mars 1972

Prophétique, l’œuvre de cet artiste, dont l’influence est reconnue, plus de vingt ans après sa disparition, interroge les jeux d’identité et dégage une véritable énergie poétique motivée par un état d’esprit totalement émancipé et libre. Privilégiant l’écart, l’affût, le saut de côté, il remet en question la morale, la sexualité ou le sacré.

Exposition du 20 avril au 18 juin 2017 à la Maison Européenne de la Photographie