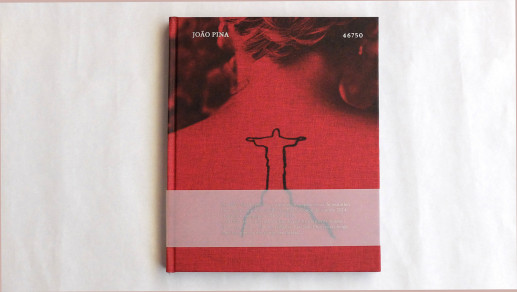

46750

JOÃO PINA

Texte de João Pina, poème de Viviane Salles

Pour la version française, Loco, Paris, 2018

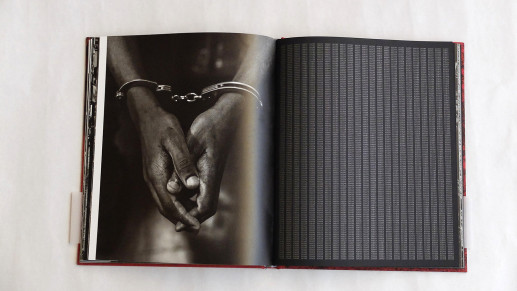

En 2007, Rio de Janeiro, au Brésil, a entamé un énorme processus de transformation pour accueillir la Coupe du monde de football 2014, puis les Jeux olympiques d’été de 2016. La flambée des prix des matières premières produites en très grande quantité par le Brésil crée, au début des années 2000, une situation économique favorable. Le pays engage d’énormes investissements dans des infrastructures sportives, alors qu’ils restent très faibles dans les services publics tels que le logement, la santé ou la sécurité.

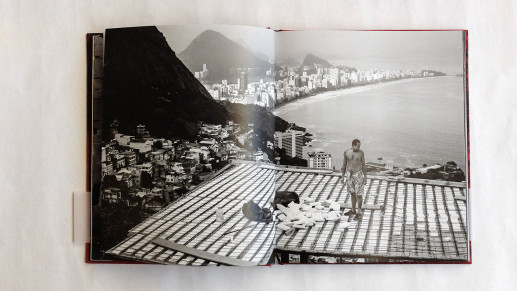

Pendant la décennie de cette transformation, entre 2007 et 2016, l’agglomération métropolitaine de Rio de Janeiro a été le théâtre de 46 750 homicides. Une question reste en suspens : pourquoi le prix à payer pour les grands événements sportifs amène-t-il les villes à la faillite ?

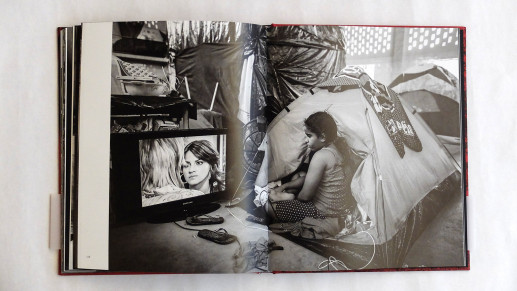

46750 est un compte-rendu visuel de la dernière décennie, un reportage au long cours, impressionnant, un portrait de la soi-disant « ville merveilleuse », avec tous ses contrastes et ses complexités. Dans 46750, ça danse et meurt en gros plan, dans un noir et blanc transpirant de sueur et de peur. Une énergie vitale enflamme la favela dont les habitants savent d’expérience qu’ils ne feront pas de vieux os, car les petits caïds du trottoir tuent sans hésiter pour un regard de travers. Montée sur le toit de ses taudis, la misère s’offre le plus beau des spectacles, une baie pour les surfeurs, les filles à moitié nues et le sourire requin des petites frappes.

Au fil des ans, ce travail a été publié dans des magazines tels que The New Yorker, Stern Magazine, El País Semanal, Le New York Times, et a reçu divers prix. Il prend la forme d’un livre dont la maquette, magnifique, est rythmée par les pages noires couvertes de chiffres blancs donnant la litanie des meurtres année par année, des pleines pages, qui se déplient, des pages découpées qui, parfois, portent au revers les poèmes de Viviane Salles : « J’ai déjà tout vu. / Le temps est passé. / Je suis Pierrot. / Mon épouse est morte, / Ma fille mariée, / Mon petit-fils est né. / Je suis vieux mais heureux. / Je fréquente une jeune femme de 30 ans. / Elle s’appelle Sonia. / Elle boit de la bière. / Et soutient le Vasco. / / Hier / J’ai tué un flic de merde / Avec mon revolver. / / J’ai tant vu / Qu’aujourd’hui, je peux mourir. »

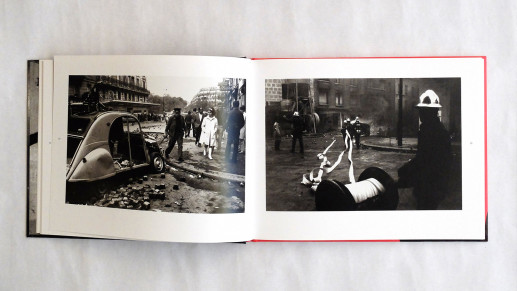

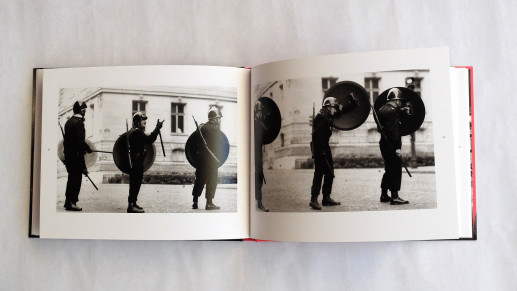

MAI 68 – ÉTAT DES LIEUX

CLAUDE DITYVON

Textes de Christian Caujolle et François Cheval

André Frère Éditions, Marseille, 2018

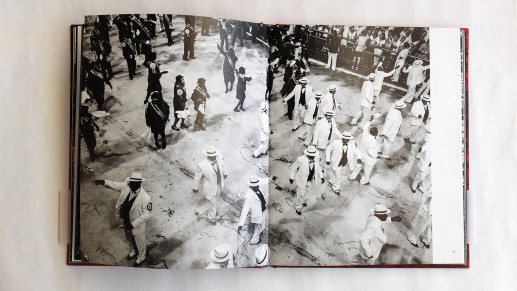

Claude Raimond-Dityvon, en 1968, ne cherche pas à se situer par rapport à la presse, sinon à réaliser des images tout en accompagnant avec sympathie un mouvement de fond. Le 3 mai 1968, il décide d’abandonner un emploi qui lui permettait alors de survivre en réalisant des travaux de peinture dans un appartement. Pour se constituer des souvenirs, pour avoir son propre album, « il accumule les images des entre-deux, les temps significatifs mais peu spectaculaires. Il veut donner à voir ce qui est entre les choses », écrit Christian Caujolle. Pas pour témoigner, pas pour documenter, non, pour être là, en accord avec le rythme des choses. Et cela se traduit par des évocations, des visions, et les affrontements deviennent des mouvements de danse. Dityvon évite les moments d’intensité maximale, met à profit les lumières filtrées, ne fût-ce que par les jets des canons à eau ou les fumées des grenades. Il partage et capte une ambiance, un état d’esprit, un air de liberté qui lui convient parfaitement.

« Alors, le Mai 68 de Claude Raimond-Dityvon est tout sauf un reportage. On pourrait le qualifier de chronique, au meilleur sens du terme, ou de journal, presque de carnet de notes, comme s’il avait effectué un voyage dans un Paris troublé dans lequel il serait arrivé un peu par hasard. » Christian Caujolle

« La photographie en Mai 68 se doit d’imposer un langage nouveau, une expression inhabituelle qui doit faire corps charnellement à l’événement. Il faut toute l’ingénuité de la jeunesse pour faire valoir la puissance de l’exception contre le consensus formel en usage dans la photographie de reportage en cette période de glaciation gaullienne. Claude Dityvon ignore d’autant plus les règles de l’art photographique qu’il ne les connaît pas. Un étonnement constant devant les scènes qui font leur apparition l’éloigne à chaque moment d’une fabrication conventionnelle de l’image. » François Cheval

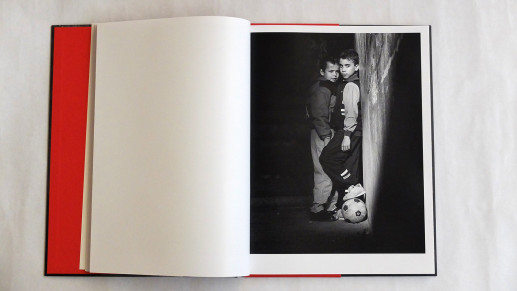

PERSAN-BEAUMONT

DENIS DAILLEUX

Texte de Abdellah Taïa

Le Bec en l’air, Marseille, 2018

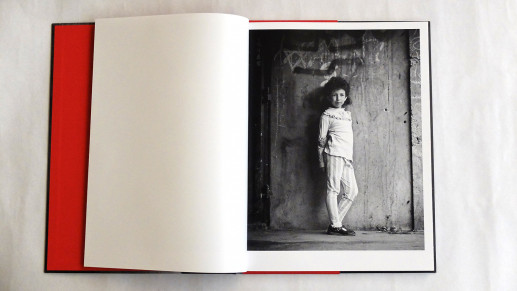

Denis Dailleux est monté à Paris au début des années 1980 dans l’espoir de devenir photographe. La puissance intemporelle de ses œuvres, alliée au texte engagé d’Abdellah Taïa (écrivain et cinéaste marocain d’expression française), avec qui il est retourné à Persan-Beaumont trente ans plus tard, font de ce livre une parution importante sur le sujet sensible des banlieues. Réalisée à partir de 1987, cette série de portraits en noir et blanc commence par une rencontre dans le train :

« C’est en rentrant de mon village où, durant l’été, j’avais photographié les habitants et ma grand-tante Juliette que j’ai fait la connaissance dans le train Corail des garçons de la cité “Le Village” de Persan, petite commune du Val-d’Oise. Ils étaient une dizaine et avaient passé quelques jours de vacances aux Sables-d’Olonne. Ils déambulaient de wagon en wagon avec un radiocassette qui diffusait du rap sans que personne ne les interpelle. Je leur ai montré les images de Juliette et je me souviens qu’en les voyant ils ont dit “Classe !”. Et c’est à ce moment précis que je leur ai demandé s’ils étaient d’accord pour que j’aille les rencontrer dans leur cité. C’est Coco qui m’a donné son numéro de téléphone. À cette époque on parlait très peu des problèmes de banlieue mais ce n’est pas sans une petite appréhension qu’au début de l’automne 1987 je me suis enfin décidé à appeler Coco. Il m’a donné rendez-vous le dimanche suivant à la gare de Persan-Beaumont. Bientôt, j’ai su que je tenais quelque chose. Comme une révélation photographique qu’autorisait le lâcher prise des enfants face à mon objectif. » Denis Dailleux

L’immersion de Denis Dailleux à Persan va durer cinq ans. Les longues séances de poses qu’il mène avec les jeunes du quartier, malgré une situation déjà tendue, ne seraient sans doute plus possibles aujourd’hui sur ce territoire. Au cours des années suivantes, l’importance des problèmes des cités a été reconnue et ils sont devenus le sujet de débats et de reportages. Pourtant, comme il l’écrit, ce n’est pas l’engagement politique qui est à la base de ce travail « mais je dois reconnaître qu’à l’époque, bien plus que par conviction politique, j’étais venu faire ce travail pour sauver ma peau. »